广州市荔湾区科协新春送福 科普惠万家

荔湾胜境——荔枝湾涌一景

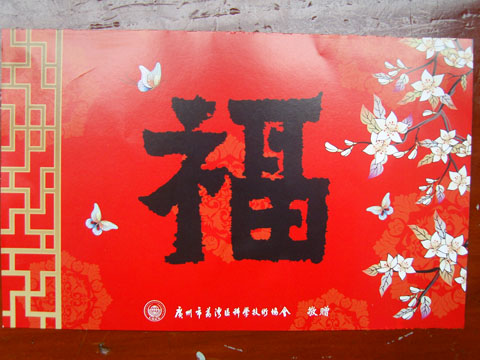

伴随新年的钟声,我们迎来了充满希望的2012年。当打开放在台面上由广州市荔湾区科学技术协会编印赠送的“2012壬辰年科普台历”,在台历的封面上,一个充满寓意的“福”字映入眼帘。此“福”是该协会主席曾小华有感于“加快转型升级,建设幸福广东”和“幸福广州”、“幸福荔湾”,即兴挥毫而就。“福”字的结体意在笔先,寓意吉祥,融合了中国传统文化和现代元素,表示人们向往幸福,追求幸福的美好愿望。福字的“口”字有“5”的线条和“S”的象形,“田”字有“2”和“0”的结构,以此表达几层寓意:一是“五福临门”。二是“520”,网语“我爱你”,表达“爱”,寓意让世界充满爱,人与人之间相敬相爱和大爱无疆。三是“Science(科学)”,即是科学发展,创造幸福生活;创造幸福生活,依靠科学发展。

一个“福”字,触动了人们怎样的“感受”,当金羊网发表了荔湾区科学技术协会主席给金羊网友送“福”,引来众多网友的热议。

当“幸福广东”成为一个新的信号,新的社会理念,新的社会发展模式被提出的时候,是“科学发展”与“和谐社会”的最富有创造性、最有社会主义伦理意味的、标志性的核心概念。已经成为一亿四百万广东人最有力的注解。“福”字密码,体现了以人为本的科学发展观。

东风吹来满眼春,幸福潮起涌荔湾。在迈向社会主义建设“幸福”的康庄大道上,广州市荔湾区科学技术协会,交出了一份有特色的“幸福”答卷。

“幸福”,---“和”字当头。

岭南春来早,荔湾气象新。

网友“石头世家”在评论曾小华的“福”字中道:此“福”,大气磅礴,正气凛然;此“福”,意蕴深远,科学发展,幸福广东;此“福”,方正之中,饱含和谐之意,铁画银钩之间,只见和谐之本、和谐之春、和谐之歌、和谐之魂!

2011年12月27日上午,荔枝湾涌三期开工。伴随着2012新年来临,荔枝湾二期正式对市民开放,惊艳亮相。“揭盖复涌”成功打造出一张“岭南文化新名片”。

荔湾区是广州市的一个老城区。其中老龄化人口占全区人口比例的19.5%,比广州市的平均值高出5个百分点。如何在社会管理上形成突破?荔湾区坚持低碳经济、智慧城市、幸福生活“三位一体”的发展理念,着力“加快转型升级,建设幸福荔湾”。

尽管GDP不在前列,但漫步在荔湾区的大街小巷,随处可见幸福的微笑在洋溢。经过多年的先行先试,荔湾区已经成功摸索出一套“社区老龄化”的应对之道,为全省乃至全国解决同类问题提供了有益的参考。

冲口街杏花社区温馨情愫荡漾。毗邻着古色古香的聚龙古村,70多岁的吴桂英说,生活在社区里,每天的生活都像一首诗那般惬意和快乐。“广州市第二届义工之星”74岁的陈杰禹感慨“帮助别人,让我觉得每一天的生活都很有意义,很幸福。”在他的影响下,如今,“长者义工队”已经成为耀华社区最大特色。在陈伯看来,逢源(街道)人身体内都流着“社工的热血”。

伴随耀华社区居民幸福感接踵而来的是一个个荣誉称号:“广东省文明社区”、“广东省平安和谐红旗社区”、“全国精神文明建设工作先进单位”。

荔湾区科协科普台历封面“福”字

“幸福”,---文化先行。

沿着广州荔湾区上下九步行街往西,上世纪90年代由于脏臭被迫深埋地下的荔枝湾涌重见天日,将沿线仁威庙、文塔等10余个古迹连缀成一条游览线路。古色古香的游船在绿榕的根须、石拱桥的倒影间行驶,游人可以望见整饬一新的居民区和小广场上怡然拉着二胡轻唱粤曲的老人。

荔湾区提出打造“文化荔湾、低碳荔湾、智慧荔湾、幸福荔湾”的目标后,区内“软城市化”和城市转型便拉开了序幕。

荔枝湾涌承载着岭南两千多年文化的厚重,经过精心改造,破茧蝶变,成为新羊城八景、令人流连忘返的“荔湾胜境”。

2006年至2010年10月间,荔湾区斥资整理文化元素、修缮文化遗存、保护城市记忆、建设特色商业文化街区。陈家祠、沙面、上下九步行街、聚龙村古村落等的面貌为之一新。荔湾“退二进三”,从向工业要生产力转向文化、服务要生产力,大力发展文化、旅游产业和生产性服务业,在经济结构上迅速“变软”,旧厂房变身设计室,旧仓库成了网上交易场,以白鹅潭为中心的滨水创意产业带、以中心老城区为依托的“广州设计港”初具规模。

“执政理念民生化、空间布局生态化、城市生活人文化、经济结构‘软性化’,这是荔湾‘软城市化’的核心,也是整个广州转型的重要特征。”中山大学学者蔺志强说。

广州受访市民对于个人生活状况的可接受度达八成五。与此相关的另一项调查则显示,94.2%的市民愿意留居广州。“广州人的幸福感要来源于这个城市的内在精神、内在文化。我们正在通过重建产业、重建城市文化,形成城市的核心竞争力的软实力。”广东省委常委、原广州市委书记张广宁如是说。

诠释幸福,HOLD住幸福,HOLD住未来!一个“文化荔湾、低碳荔湾、智慧荔湾、幸福荔湾”正触手可摸。

“幸福”,---科普助推。

创新支撑智慧荔湾、科技引领幸福生活。

2011年,一本《广州蝴蝶》的科普著作在广州校园及基层社区里掀起了“蝴蝶热”。人民网、南方日报等全国十几家重要媒体、网站竞相报道,通过对广州蝴蝶种群变迁所反映出来的广州生态环境变化,进行了深度分析,从而引发了广州市民新一轮的对自身生存环境的广泛关注与讨论。

“蝴蝶热”的背后推手,正是广州市荔湾区科协。

他们以“天下为公”,推动科学发展,创造幸福生活,充分发挥“三个服务一个加强”作用,精心组织策划,集民间智慧之大成,发挥金普璋老师、陈锡昌老师为首的广州科普志愿者“云山蝶友”团队的积极作用,着力把新的文化资源、环保资源及时转化为科普资源,让惠民科普“飞”进社区、“飞”进校园,“飞”进千家万户,创造了极具西关文化特色的科普品牌。

科学无界限,科普惠万家。曾小华深有感触:“通过这种科普活动和媒体联动,探索科普新渠道 ,营造科普大声势,现在科普一定要有新创意、新观念、新思路。尤其要紧贴生态命题,通过‘广州蝴蝶’传递的是一个生态观念,希望这个观念能传送到广大市民中,更加热爱生态,珍惜这个来之不易的环境。”

“广州蝴蝶”作为广州市的生态新名片,它所代表的是广州生态环境的改善和提升,并成为弥足珍贵的城市资源和无形资产。所承载的科普重任,彰显了科协组织对于科普创新的新理解与新诠释。党的十七届六中全会通过的《中共中央关于深化文化体制改革,推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》指出:“文化引领时代风气之先,是最需要创新的领域”。曾小华对此作了生动的解读,他认为“创新是人类文明史的前进步伐,文化的生命力在于文化的创造力。创新是文化强国的动力,创新是文化生产力,创意是文化软实力,创意使不可能成为可能。文化创新应具的几种特性:继承性、科学性、原创性、艺术性、生动性、时代性、先进性、老百姓”。创新是发展的动力,创新是发展的源泉。

.广州市荔湾区开展科普展。

荔湾区科协始终把创新工作思路,创新工作形式与方法、创新工作标准放在重要的位置,在工作思路上,变“点上开花,面上结果”为“点面结合,全面丰收”,使科普工作取得了新突破:一年来,“少年科学院院士评选与表彰”;“科技引领生活,给力幸福家园”荔枝湾畔2011年科技活动周活动等科普活动;“纪念5.12国际护士节”暨“卫生科技进社区”大型义诊科普宣传咨询活动;“慢性病防治讲座”;“低碳生活,从我做起”科普活动等系列宣传活动精彩纷呈。

以提高青少年科技素质为重点,不断创新青少年科普工作的形式和方法,开展形式多样的科技创新活动,打造“荔湾特色”的青少年科技教育品牌“愈发闪亮。”

以服务大局开展工作,动员广大科技工作者为经济社会发展发挥智力优势,为建设智慧荔湾做出贡献。荔湾区科协加强与工作者的沟通和联系,倾听他们的心声和诉求,积极发挥桥梁作用。以“创先争优”活动精神为指导,以开展机关服务年活动为契机,努力提高区科协系统建设水平。不断强化科协机关为科技工作者、为提高全民科学素质、为经济社会发展的服务意识。

在助推“幸福广东”的进程中,荔湾区科协围绕服务大局中心,深入实践国务院《全民科学素质行动计划纲要》,发挥了卓有成效的作用。2011年再次蝉联“全国科普示范区”这一殊荣,为“幸福荔湾”添上浓墨重彩的一笔,也为推动“率先转型升级,建设幸福广州”开创新型城市化发挥了积极作用。

来源:大众科技报

冲口涌——毓灵桥

(河涌作品相片:由广州科普志愿者“云山蝶友”提供)

用户登录